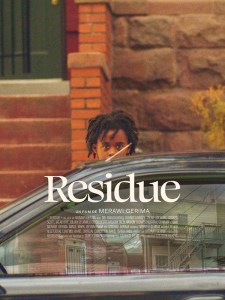

77e Mostra de Venise

Giornate degli Autori

Sortie le 5 janvier 2022

En émergeant d’un obscur tunnel de métro, la caméra de Merawi Gerima s’adjoint aux milliers d’Afro-américain.e.s rassemblé.e.s pour clamer, haut et fort, « Black Lives Matter ». Désacralisée par des politiques sécuritaires fascisantes créant une dichotomie d’action populaire entre l’ordre à conserver de la suprématie blanche hétéro-patriarcale et le désordre à mater des dominé.e.s choisissant de ne plus jouer le jeu du silence, la rue dans Residue s’érige d’emblée comme un espace hautement politique. Ici, les corps noirs renversent, avec une majesté constituée dans les interstices des identités (sub)urbaines, les symboles d’une autorité illégitime promulguant un racisme systémique. Dans un fier geste émancipateur, les manifestant.e.s prennent d’assaut une voiture de police, dansant sur son toit et twerkant contre ses portières. Alors qu’il enregistre ces images, le protagoniste Jay (Obinna Nwachukwu), alter égo de Gerima, affirme qu’il n’a qu’une arme : sa caméra. De retour dans le quartier populaire de Washington D.C. où il a grandi, le personnage cherchant l’inspiration pour un scénario poursuit cette volonté de réappropriation des rues de son enfance grignotées par la gentrification.

Désorienté, Jay arpente le quartier d’Eckington cherchant à faire coïncider ses souvenirs et les vestiges d’une époque révolue. À la fois étranger géographiquement (il vit maintenant en Californie) et socialement (il est un transfuge de classes), il se confronte à la méfiance de ses anciens amis formant ce « résidu » qui donne son titre à l’œuvre. Ils sont ceux qui sont restés, enlisés par un horizon éteint et formant une résistance à la mutation capitaliste d’un centre en expansion constante. De manière presque anodine, une femme blanche déclare depuis sa terrasse surplombant le quartier, débaptisé en NoMa – « comme à New-York » –, que « le ménage a été fait » : c’est-à-dire que la population est devenue plus blanche et plus riche. Si le bruit de coups de feu de ce quartier autrefois gangréné par la pauvreté a été remplacé par celui des marteaux-piqueurs, le vacarme de la violence sociale reste tout aussi assourdissant. Alimentant une spirale mortifère, la drogue est symptomatique de ces écarts de représentation. Omniprésente dans toutes les classes sociales comme l’indique le père de Jay, elle évoque d’un côté une jeunesse populaire noire violente et de l’autre un attribut cool des nouveaux résidents issus des classes supérieures lors d’un banal après-midi.

Par l’attachement émotionnel qui le lit intimement au quartier d’Eckington, Jay retrouve progressivement sa place dans cette zone de guerre devenue jungle pour reprendre la terminologie du personnage de Delonte (Dennis Lindsey). Residue est un puzzle mental où l’implacable présent se mélange aux réminiscences du passé. Dans ce territoire où toute question est perçue comme suspecte, Jay ne peut trouver ses réponses qu’au fond de lui-même. Le récit imbriquant différentes temporalités se construit de manière organique sondant dans la mémoire sensorielle du corps : un coup à la tête retrace l’historique de la violence du quartier ; une note de musique remémore un moment suspendu où des enfants jouaient sur des tambours de fortune. À travers le personnage de Jay, Merawi Gerima se perçoit lui-même comme un archéologue déterrant les squelettes des corps noirs de Washington. Il reconstruit par la fiction l’histoire oubliée des habitant.e.s des quartiers péricentraux effacé.e.s par le capitalisme. Vertige sensoriel, Residue est une méta-œuvre qui croit en la postérité, technique, intrinsèque au cinéma.

Ambitieux, le premier long-métrage de Merawi Gerima expérimente des nouvelles voies narratives qui, en suivant une rationalité sensorielle, admettent l’émergence d’espaces poétiques. Lorsque Jay rend visite à Dion – un ancien ami incarcéré, les deux hommes pallient à l’impossibilité des retrouvailles qu’ils auraient espérées en se téléportant dans les réminiscences d’une sortie en forêt des années auparavant. Dans ce souvenir, ils édifient un réel alternatif qui annihile les contraintes émotionnelles et physiques d’un parloir de prison. Ils fuient ensemble dans une temporalité où leurs destinées n’ont pas été brisées avant de se séparer au cœur d’une forêt baignée de lumière où ressurgissent progressivement les bruits impitoyables des menottes. En prônant un réel dont la vérité réside dans l’émotion qui lui survit, Residue honore et sublime des identités politiquement invisibilisées. Merawi Gerima offre à ses personnages, et aux milliers d’individus qui se retrouvent en eux, une éternité refusée par les dominants.

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆☆– Excellent