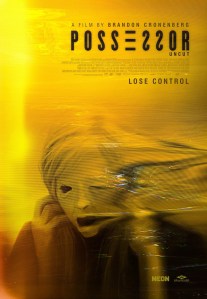

Festival international du film fantastique de Gérardmer 2021

Grand Prix

Sortie nationale (VOD) le 14 avril 2021

Huit ans après le prometteur Antiviral (2013), Brandon Cronenberg replonge dans son obsession pour le body horror et réhabilite la chair, et l’hémoglobine qui en sort, comme axe narratif. Au-delà des incubations de virus provenant de célébrités de son premier long-métrage, il poursuit ses interrogations philosophiques et horrifiques sur la transmission et la contamination. Ici, Tasya Vos (Andrea Riseborough) est l’agente d’une organisation secrète qui s’approprie le corps d’innocent.e.s pour assassiner des cibles choisies par des client.e.s fortuné.e.s. Le cinéaste canadien déforme ainsi par le biais d’une pensée capitaliste des avancées médico-technologiques fictives. Il contourne la question artificielle de la technique pour proposer une réflexion en filigrane sur l’immersion d’un corps étranger dans son environnement – à travers cette société chargée de surveiller et d’analyser les intérieurs des consommateur.trice.s à leur insu – ou plus littéralement dans sa propre psyché.

Dans une temporalité indistincte mêlant rétro et futurisme, Possessor livre une variation vertigineuse sur l’identité, sa quête comme sa perte. Bien qu’elle subisse des interrogatoires mémoriels cliniques où un champ-contrechamp désaxé devient le symbole d’une communication rendue aveugle par la bureaucratie et le rendement économique, la propre personnalité de Tasya se parasite et se dénature. Dans une séquence signifiante, l’agente s’arrête devant chez elle, où l’attendent son mari et son fils, et se réapproprie sa manière de parler et d’articuler. Brandon Cronenberg dissèque les comportements linguistiques et sociaux afin de construire une étrangeté autour même des comportements jugés naturels. Il déconstruit l’humanité pour la rendre pathologique et pour annihiler toute forme de compassion. Par l’intermédiaire du cinéma, le cinéaste édifie un médium absolu pour figurer une schizophrénie narrative et figurative. Le corps de Tasya et celui de son hôte Colin Tate (Christopher Abbott) forment le territoire d’une lutte psychique « invisible ». Littéralement habité.e.s, les comédien.ne.s fusionnent des approches de jeu antithétiques, primitive et viscérale, et laissent la caméra de Brandon Cronenberg saisir les imperceptibles variations identitaires.

Toutefois, cet espace de possession permet à Brandon Cronenberg de façonner et de boursoufler la matière même de l’image cinématographique. Autant pour figurer cet entre-monde métaphysique que pour dépeindre une réalité constamment fuyante, il expérimente avec Karim Hussain, directeur de la photographique, des (très) gros plans utilisant le flou et la compartimentation du corps humain pour amener une certaine abstraction. Dans une quête figurative bouillonnante, Possessor cherche sans relâche à déposséder l’image d’un sens simplement figuratif. Privilégiant les effets mécaniques à la facilité des effets numériques (néanmoins présents partiellement), le cinéaste canadien témoigne au cœur même de l’image de la cohabitation schizophrénie entre Tasya et Colin en démultipliant, décomposant, superposant, saturant. De manière quasi-chirurgicale, il construit un répertoire visuel cauchemardesque atteignant son paroxysme dans un masque de peau déformé dans lequel l’humanité n’est plus qu’évoquée. Frankenstein formel, Possessor veut créer de l’impact et habiter l’imaginaire cinématographique de son spectateur à l’instar de cette séquence splendide de transplantation psychique rappelant, à l’inverse, la séquence d’ouverture de Under the Skin (Jonathan Glazer, 2014).

Le dépouillement des enjeux narratifs de Possessor sert de soupape aux expérimentations baroques et horrifiques. Chez Brandon Cronenberg comme chez ses personnages, le geste accède à une forme d’épure. La violence qui accompagne ce geste se meut en une pulsion naturelle, sous-jacente chez l’être humain, qui reste l’unique arme (pour et contre soi) pour dérégler les engrenages d’un monde asservi et aseptisé.

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆ – Bien