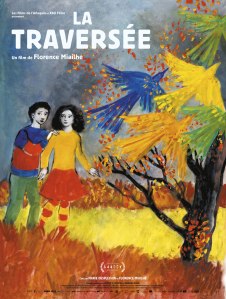

45e Festival international du film d’animation d’Annecy

Mention du Jury

Sortie le 29 septembre 2021

La Traversée amorce son voyage depuis un studio d’artiste où la voix adulte de la protagoniste Kyona – interprétée par la réalisatrice Florence Miailhe – entame un périple mémoriel à partir d’esquisses contenues dans son premier carnet à dessin offert par son père alors qu’elle était adolescente. Ce carnet s’inspire de celui tenu par la mère de la cinéaste, Mireille Glodek Miailhe, durant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début, la mémoire familiale des Miailhe s’imbrique dans une histoire collective des migrations humaines. Traitée de manière intemporelle, l’œuvre unifie des destins multiples autour d’une volonté commune d’un ailleurs, espéré et fantasmé. D’origines diverses, ils parcourent les mêmes routes vers une même frontière à franchir pour goûter une liberté tant contestée. Sans universalisme, ce choix crée des résonnances, vibrant sous le pinceau de Florence Mialhe, entre des destinées plurielles et singulières unies par une tragédie partagée. En s’inspirant des contes, La Traversée devient le réceptacle des voix des oublié.e.s mélé.e.s dans le récit de cette jeune fille et de son frère, Adriel.

À travers ces deux adolescent.e.s livré.e.s à elleux-mêmes s’écrivent deux portraits contraires en quête de (sur)vie. D’une part, il y a l’indomptable Kyona dont la tenace volonté de construire sa propre voie, pour elle et pour celleux qu’elle aime, la pousse à voir le monde de manière binaire. Entre les innocentes victimes et les malfaisants bourreaux, le fait d’être en survivance brouille les limites. Face à la morale candide qu’elle lui assène, la patronne d’un cirque itinérant servant à la fois de refuge pour des migrant.e.s et de lieu de prostitution pour les milices hostiles rétorque : « la vie, c’est gris. Si tu veux t’en sortir, il faudra que tu arrives à voir en gris ». La Traversée refuse un manichéisme simplificateur à l’image du personnage d’Iskander, jeune homme se livrant à tous les trafics pour obtenir un répit, pour lui et celleux qu’il place sous sa protection (dont nos deux héros), à l’abri des puissants. D’autre part, il y a le caméléon Adriel se métamorphosant autant caractériellement que physiquement au gré de leurs tribulations. Il devient un voleur habile auprès des enfants du bidonville, un apathique garçon d’un blond innocent chez les trafiquants d’enfants ou encore un enjoué luron au sein du cirque.

La voix adulte de Kyona qui accompagne l’œuvre double le récit d’un regard rétrospectif empreint d’une maturité nouvelle lui permettant de comprendre et de pardonner le comportement de son frère. À travers ses souvenirs, elle réinterprète cette histoire afin de ne pas l’oublier et surtout de ne pas faire disparaître éternellement celleux disparu.e.s en chemin. La Traversée se compose d’impressions comme lorsque Kyona raconte sa vie à la vieille femme qui la recueille dans la forêt et qu’elle prend pour une Baba Yaga. La mémoire est une fumée dans laquelle se façonnent les émotions traversées par l’adolescente. L’œuvre est une réécriture lyrique de la cruelle réalité des migrations humaines. Du malheur, Florence Miailhe extrait une poésie, voire une grâce, qui prend pleinement son envol dans la thématique des oiseaux parcourant le long-métrage : de ces enfants voleurs – nommés « les Corbeaux » – dont les capes se muent en ailes ; de ces perroquets multicolores délivrés de leur captivité ; de cette trapéziste distrayant la foule en s’envolant comme elle espérerait tant pouvoir le faire ; ou de ces pies accompagnant et aidant Kyona.

Dès la séquence d’ouverture, La Traversée construit un dialogue d’où émerge cette poésie entre Kyona et Florence Miailhe, entre le personnage et l’artisane. Ici, l’animation est un prolongement du souvenir, une manière d’authentifier la singularité d’un vécu partagé par ces femmes et celles qui les ont précédées – pour la cinéaste, il s’agit de son arrière-grand-mère fuyant Odessa au début du XXème siècle et de sa mère rejoignant la zone libre en 1940. Le geste de la dessinatrice devient un espace d’expression et d’appropriation. Par cette technique de la peinture animée, La Traversée est œuvre organique qui prône l’intuition du corps. C’est dans cette célébration de l’artisanat que le premier long-métrage de Florence Miailhe vient nous toucher en plein cœur : quand on devine dans l’épaisseur d’un brouillard l’agitation du pinceau tourmenté ; quand on ressent dans la finesse d’une représentation de cirque une tendresse envers une liberté qui n’arrivera sans doute jamais.

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆☆– Excellent