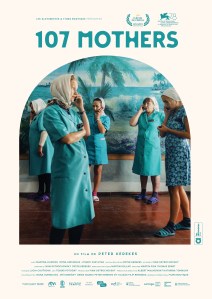

78e Mostra de Venise

Orizzonti – Prix du meilleur scénario

Sortie le 14 septembre 2022

Dans un cabinet d’auscultation rudimentaire où des femmes enceintes défilent comme du bétail, un papier peint décrépit représentant une montagne désaturée par le soleil incarne le seul horizon possible. Les patientes sont les détenues de l’établissement pénitentiaire n°74 d’Odessa (Ukraine) où de jeunes mères peuvent purger leur peine avec leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Face à l’enfermement, la caméra de Peter Kerekes privilégie les plans fixes faisant corps avec la rigidité de l’institution carcérale qui transforme les jours en années. Dans cette temporalité figée, 107 Mothers se concentre sur les visages des détenues devenant l’unique territoire affectif d’une quête collective de maternité. Face au rôle mutique de Lyesa interprété par Maryna Klimova – seule actrice professionnelle du casting, le cinéaste parvient à libérer une précieuse parole empathique issue d’une enquête réalisée auprès de 107 mères-détenues. La force de l’œuvre réside d’ailleurs dans cette vérité sous-jacente, unissant le réel et la fiction, qui transforme une prison en scène et d’authentiques prisonnières et gardiennes en actrices.

Lors de l’accouchement de Lyesa, Peter Kerekes juxtapose, conformément à l’implacable procédure pénitentiaire, le plan d’une frontalité purement médicale de l’expulsion de l’enfant et celui du retour en fourgon surveillé de la jeune mère et de son nouveau-né. Dans cette séquence, le seul champ-contrechamp créant une interaction se produit entre Lyesa et la gardienne Iryna (Iryna Kiryazeva, dans son propre rôle). Bien que les détenues composent une communauté sororale, 107 Mothers déconstruit l’antagonisme usuel du genre carcéral entre prisonnier.e.s et gardien.ne.s. Ici, les femmes partagent des aspirations communes et subissent des pressions sociales semblables des deux côtés des barreaux. Aussi bien psychologue qu’institutrice, l’omnisciente gardienne occupe une place hégémonique dans la vie des détenues s’immisçant jusque dans les courriers qu’elle censure et dans les conversations des parloirs qu’elle écoute. Avec une timide joie, Iryna vit par procuration les histoires amoureuses des prisonnières, loin de son oppressante figure maternelle jouant à son tour le rôle de gardienne des préceptes hétéronormatifs et patriarcaux.

Pour les détenues, la vie est suspendue entre deux absences fatales. La première résulte du meurtre de leur conjoint, avec en filigrane la question des violences conjugales, qui les a conduites au sein de l’établissement pénitentiaire n°74. Le pardon chez Kerekes n’a aucune dimension chrétienne d’absolution, mais n’est qu’une comédie à destination des avocats qu’il est nécessaire de répéter en amont afin d’obtenir une liberté conditionnelle. Cette dernière permet d’éviter la seconde absence : le départ programmé de l’enfant après son troisième anniversaire. Cependant, les visages des pères ne disparaissent pas entièrement, leur fantôme vivant dans les traits de leurs enfants. Au fur et à mesure que l’enfant de Lyesa grandit, l’œuvre articule une mélancolie collective dictée par les départs successifs et le vide qu’ils créent autant pour les mères que pour les enfants. Portrait d’une maternité en marge, 107 Mothers irradie d’une compassion d’une sororité circonstancielle, alternative à l’ostracisme familiale, éclosant dans la douceur de la photographie de Martin Kollar cheminant des tons froids de l’hiver à ceux chaud de l’été d’Odessa.

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆ – Bien