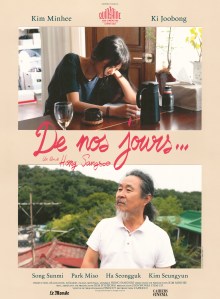

76e Festival de Cannes

Film de Clôture – Quinzaine des Réalisateurs

Sortie le 19 juillet 2023

Durant une journée d’été au ciel couvert dans la capitale sud-coréenne, deux rencontres prennent place simultanément. D’un côté, Sangwon (Kim Min-hee), une actrice en retrait de l’industrie cinématographique, retrouve sa cousine Jisoo (Park Miso) qui rêve, à son tour, de devenir actrice. De l’autre, le poète Hong (Ki Joobong) accueille un jeune acteur en formation, alors qu’il est lui-même suivi par une jeune documentariste réalisant son projet de fin d’études sur lui. Alors que chacun·e endosse à sa manière son rôle exigé de mentor – maladroitement pour Sangwon et philosophiquement pour Hong, De nos jours… tisse discrètement des liens entre les deux personnages. Par un habile jeu de parallélismes, iels partagent des habitudes communes : un goût pour les siestes prolongées, l’ajout de gochujang (pâte de piments coréenne) dans les ramyuns (nouilles instantanées). Leur histoire commune (Sangwon est-elle la fille partie de Hong ? Hong est-il l’artiste qui a inspiré Sangwon ?) s’écrit, dans la temporalité fragile du montage, à travers ces vestiges comportementaux d’un passé commun. Baptisé de manière équivoque « Nous », le chat de Jungsoo (Song Sunmi) – amie qui héberge Sangwon – symbolise, par sa soudaine disparition, la possible fugacité des choses qui peuvent être perdue.

Avec De nos jours…, le cinéma de Hong Sang-soo continue sa quête d’une pureté cinématographique. À l’instar de cette documentariste Kijoo (Kim Seungyun) qui filme des scènes de vie de Hong pour agrémenter son œuvre, Hong Sang-soo observe dans le quotidien ce qui forge imperceptiblement les vies de ses personnages. Pour Kijoo et Jaewon (Ha Seongguk) – le jeune acteur, leur rencontre fortuite chez le poète semble être la naissance possible d’un amour qui ne pourra éclore, après leur disparition au détour d’une ruelle, qu’en-dehors du cadre fictionnel de l’œuvre. Avec minimalisme, ce cadre se restreint aux deux appartements de Jungsoo et de Hong – puisque même les plans extérieurs ont toujours l’une des portes d’entrée comme point de fuite. L’intérieur, comme espace sacralisé de parole, se détache alors d’un extérieur annihilé par un travail de surexposition lui conférant une blancheur opaque. Comme dans Juste sous vos yeux, Hong Sang-soo guide le regard du spectateur·trice afin qu’iel puisse saisir la richesse du réel. Ici, Sangwon s’accroupie à deux reprises : une fois pour flatter « Nous » et une autre fois pour admirer une plante. En se rapprochant du sol, elle observe et appréhende le monde autrement allant jusqu’à créer une connexion singulière avec une fleur au discours motivant.

Dans De nos jours…, Jaewon annonce que son projet est de « vivre sans mentir » et d’avoir la « vérité comme fondement ». Si cette volonté peut paraître naïve, elle fait écho aux conseils de Sangwon sur le métier d’actrice. Il est nécessaire d’ « enlever toutes les couches [de son moi] » pour atteindre une sincérité de jeu, voire d’être. Lassée, l’ancienne actrice refuse de se perdre à nouveau dans la vacuité d’une pratique qui la réduit à n’être, comme un produit, qu’une facette monolithique d’elle-même. Éloges suprêmes pour les artistes mis·es en scène par Hong Sang-soo de la poésie de Hong au jeu de Kilsoo (Kim Min-hee) dans La Romancière, le film et le heureux hasard, les notions de pureté et de sincérité sont constitutives de la démarche du cinéaste. Jusqu’à la direction d’acteur·trice, la frontière entre réalité et fiction se veut la plus poreuse possible. En refusant l’illusion, le cinéma de Hong Sang-soo ne veut pas documenter le réel, mais affirmer sa force narrative. Il se plie au hasard, si cher au cinéaste, qui régit une vie qui « suit son cours sans se soucier des raisons » imaginées par les hommes, comme l’annonce Hong. Seul sur sa terrasse, cet alter-ego de Hong Sang-soo clôt De nos jours… dans une forme d’apaisement, celui d’accepter son irrémédiable mortalité (en buvant et fumant à l’encontre des recommandations des médecins).

CONTRECHAMP

☆☆☆– Bien